Il pregiudizio si configura come un insieme di convinzioni, opinioni, atteggiamenti e comportamenti caratterizzati da inflessibilità, spesso causata da dogmatismo e mentalità ristretta.

A livello etimologico, “pregiudizio” indica un giudizio precedente all’esperienza, emesso in assenza di dati sufficienti.

A differenza di un errore ordinario di giudizio, il pregiudizio resiste in modo attivo a qualsiasi prova della realtà. Chi nutre pregiudizi mostra, in questo modo, una resistenza a confrontarsi con la realtà.

I pregiudizi – siano essi negativi o positivi – possono essere appresi, assimilati o acquisiti nei confronti di gruppi o individui appartenenti a essi.

La resistenza alla prova dei fatti

Una peculiarità del pregiudizio è la sua resistenza alla prova dei fatti, distinguendosi dall’errore di giudizio che, al contrario, è flessibile e pronto a correggersi.

È perciò fondamentale individuare i pregiudizi. E assumere un atteggiamento autocritico, promuovendo il dialogo e l’apertura mentale.

Il pregiudizio non si limita peraltro alle valutazioni. Esso orienta, in modo concreto, azioni e comportamenti, che possono variare dal semplice tenere a mente informazioni negative sull’altro gruppo fino ad atti di violenza manifesta.

Nel contesto migratorio e delle differenze culturali, il pregiudizio si manifesta come un atteggiamento di rifiuto o ostilità verso un individuo basato sulla sua appartenenza a un gruppo, attribuendogli qualità negative generalizzate.

Il pregiudizio etnico

Il pregiudizio etnico, ad esempio, implica un giudizio ingiustificato sul gruppo a cui una persona appartiene.

Il pregiudizio etnico è un’antipatia basata su una generalizzazione irreversibile e in malafede. Il suo effetto principale è porre la persona oggetto di pregiudizio in una condizione di svantaggio immeritato.

Il pregiudizio possiede inoltre una componente emotiva, che rende difficile la rettifica dell’opinione senza resistenze affettive.

I pregiudizi sono sempre orientati verso membri di specifici gruppi. Implicano il mantenimento di atteggiamenti sociali o credenze cognitive squalificanti, emozioni negative o comportamenti ostili e discriminatori.

L’intensità del pregiudizio determina comportamenti che vanno dall’evitare i contatti con la persona o il gruppo oggetto di pregiudizio, fino alla segregazione e alla violenza.

Ciò si basa sulla presunzione di sapere tutto e di essere nel giusto.

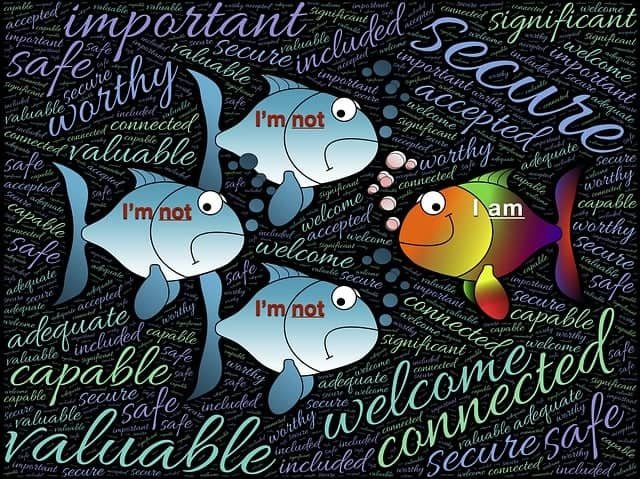

Il pregiudizio su noi stessi

Esiste anche un pregiudizio autoriflettente, insidioso perché basato sull’opinione fermissima che una persona ha di sé stessa.

Al contrario, la persona tollerante non attribuisce importanza alle differenze di gruppo ed è portata a sospendere il giudizio.

Il pregiudizio porta, così, a tipicizzare e categorizzare le differenze, non solo etniche, ma anche culturali, come l’appartenenza religiosa o ideologica.

I media esprimono spesso pregiudizi nel linguaggio, con connotazioni negative associate a nazionalità o gruppi religiosi.

Le etichettature utilizzate dai media sono peraltro parziali; e distraggono dalla complessità dell’individuo. L’atteggiamento pregiudiziale innesca, così, una spirale di ostilità autoalimentata.

Il compito dei mass media, in un’ottica interculturale, è invece di spezzare la spirale mediatica del pregiudizio, impegnandosi per una comunicazione non pregiudiziale.

I media possono così agire come “terapeuti del pregiudizio”, con una grande responsabilità per giornalisti e operatori dell’informazione, chiamati a una consapevolezza civile del loro ruolo.

- Sul pregiudizio puoi leggere l’articolo di Maurizio F. Corte, nel blog Pratico di Nessuno™: Come il pregiudizio fa fallire la comunicazione

COME COMUNICARE IN MODO EFFICACE

📬 Iscriviti subito! E ricevi contributi esclusivi.