“Sei proprio un koglione, giornalista del katzo”. Giovanni, cinquantenne, senza fissa dimora, era arrabbiato quella notte.

Il gelo dell’inverno ti entrava nelle ossa. Sul marciapiede in cemento, nella periferia di Verona, le urla di Giovanni si trasformavano in fiato grigio, che poi si faceva nuvola e svaniva nell’oscurità.

La luce del lampione, mezza bruciata, si mescolava con il bianco caldo dei fari del furgone della Ronda della Carità, l’associazione che si occupava di chi non aveva un tetto, un riparo, un pasto caldo la sera.

C’era una serie di cose che non mi poteva perdonare, Giovanni: l’aver cambiato il suo nome, l’averlo collocato a 300 metri dal suo solito posto nel cartone; e aver scritto che era biondiccio e di origine slava.

Tutto questo in un articolo per il mio giornale di allora, L’Arena. Nell’articolo raccontavo la vita e la notte dei senza fissa dimora, evitando con cura di chiamarli barboni. O, peggio ancora, clochard.

Non volevo che lo riconoscessero, quel mio testimone delle notti dei senza casa. Non volevo che lo trattassero come un fenomeno da baraccone, finito sul giornale per raccontare la sua storia di uomo solo. Non volevo che qualcuno lo andasse a cercare, magari per insultarlo o picchiarlo.

“Fai lo stronzo qui. Racconti un sacco di balle su di me, su quel tuo giornale. Ti vorrei vedere a raccontare la guerra in Jugoslavia, deficiente!”. Finito l’urlo, Giovanni tirò su la coperta di lana marrone fino a coprirsi il volto, si girò di lato, masticò una mezza bestemmia. E mi ignorò.

Sorrisi, dentro di me. L’obiettivo era raggiunto. Avevo fatto il giornalista come piaceva a me. Ovvero, rispettando gli ultimi della città, non esponendoli alla gogna, preservandone la privacy.

Presi le offese di Giovanni come medaglie al valore. Di cui ancora sono fiero. Era il 1997. Era una ghiacciata notte di febbraio. Tiziano Malagutti, il fotografo del giornale, mi sorrise in silenzio.

Avevamo cominciato a scrivere un diverso giornalismo. Una diversa comunicazione: io con le parole, lui con le sue foto in bianco e nero, sempre rispettose.

Avevo scelto una direzione controvento: quella del raccontare senza criticare, senza giudicare. E senza pre-giudicare.

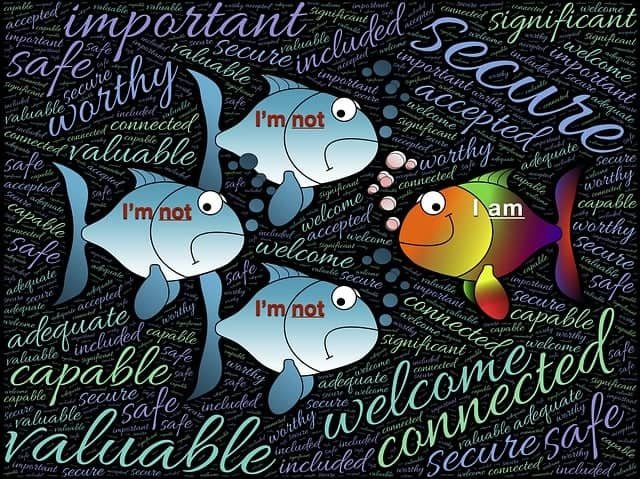

Il problema, infatti, è sempre quello: il pregiudizio.

Il pregiudizio ci frega, come l’esplosivo, se non lo sappiamo maneggiare. Il pregiudizio condiziona tutta la nostra visione dei fatti. Condiziona il nostro studio delle persone. Condiziona la nostra comprensione degli atteggiamenti.

Quella cosa chiamata “pregiudizio”

Ci portiamo dentro convinzioni, opinioni, atteggiamenti e comportamenti spesso inflessibili.

Sono frutto del dogmatismo e di una mentalità ristretta. Sono cose che possiamo avere appreso, assimilato o acquisito.

Sono cose che spesso esercitiamo, come clave, nei confronti di qualcuno. Nei confronti di una persona, di un gruppo, di una nazione straniera.

È il pregiudizio. Quel giudizio che resiste alla prova dei fatti.

La parola pregiudizio ti fa subito pensare a “un giudizio che viene prima”. Che viene prima della verità.

Il pregiudizio non si lascia smentire, infatti. Resiste al confronto con la realtà.

Diverso è quando si tratta di un semplice sbaglio, che gli psicologi sociali chiamano errore ordinario di giudizio.

Il semplice errore lo si corregge. Il pregiudizio resta, invece, fermo come pietra. Tanto che i nostri pensieri arrivano a voler smentire i dati, la realtà, la verità sostanziale dei fatti.

Incazzati neri

Il problema del pregiudizio è che va oltre il mero pensiero. Non è fermo alla sola parte cognitiva del nostro essere persone.

Il pregiudizio ha anche una componente emotiva. Tant’è che tendiamo a liberare forti cariche affettive, quando sentiamo che un nostro pregiudizio è minacciato dalla contraddizione.

La smentita della realtà ci fa arrabbiare. L’attacco al pregiudizio ci manda in bestia. Oppure, bene che vada, ci mette di malumore.

Abbiamo degli ottimi esempi, nella vita del nostro tempo. Si pensi al vicepresidente degli Stati Uniti, mica un mona qualsiasi.

J. D. Vance, così si chiama, nel 2021 se l’è presa con i professori universitari americani: “Sono i nostri nemici”.

La colpa dei professori? L’aver scelto la scienza, quella cosa che smentisce le scemenze, le bugie create ad arte e, appunto, i pregiudizi.

La differenza tra un errore ordinario di giudizio e il pregiudizio consiste, infatti, non solo nella possibilità di discutere e rettificare la nostra opinione. Ha anche la caratteristica di farlo senza resistenze emotive. Senza che ci incazziamo.

I bersagli dei nostri pregiudizi

Un’altra interessante caratteristica dei pregiudizi è questa: sono sempre orientati verso individui appartenenti a particolari gruppi.

Può trattarsi di vecchi, di giovani, di gente alta o di gente bassa. Di stranieri, di musulmani, di tifosi di una squadra che non sopportiamo.

Può trattarsi degli abitanti di un altro Paese. Oppure di un capo di Stato estero. Oppure di chi ha un orientamento sessuale che non ci piace.

Può trattarsi di qualcuno di un’altra fede politica o religiosa. Insomma, i nostri pregiudizi sono rivolti contro qualcuno che è diverso da noi.

Con il pregiudizio assumiamo atteggiamenti sociali, oppure credenze cognitive, squalificanti.

Possiamo esprimere emozioni negative. Oppure possiamo assumere comportamenti ostili o discriminatori.

Lo facciamo, con pregiudizio, nei confronti di qualcuno soltanto perché appartiene a un certo gruppo, che giudichiamo in un certo modo.

Se quel qualcuno fosse di gruppo che ci piace, il nostro giudizio si ribalterebbe.

Pregiudizio e comportamento

Il pregiudizio può portare a differenti comportamenti, a seconda della sua intensità.

Non è che resta fermo e non produce effetti, il pregiudizio.

Ci spinge a evitare i contatti con la persona o il gruppo oggetto del nostro pregiudizio.

Il pregiudizio ci porta a diffamare pubblicamente, a discriminare (sul lavoro, a scuola, nella cerchia di conoscenze), a segregare. Oppure a ricorrere all’attacco fisico diretto.

Questo avviene perché diamo spazio alla nostra presunzione di avere ragione, di tutto conoscere e di essere nel giusto.

Un dato interessante è che esiste anche un pregiudizio autoriflettente.

Succede quando adottiamo come punto di riferimento la fermissima opinione che abbiamo di noi stessi.

Qui ci sentiamo come dei. O poco meno.

Un amore mancato

Sugli effetti del pregiudizio mi brucia, ancora, una storia quasi d’amore di molti anni fa.

Siamo alla fine degli Anni Settanta. Avevo poco più di vent’anni.

Mi accorsi di piacere a una giovane donna appassionata di arte. Studiava Storia dell’Arte all’Università di Padova, dove io studiavo Filosofia.

Aveva in progetto di laurearsi con una tesi su un pittore che adoro, Piero della Francesca.

Ogni volta che i miei occhi si incrociano con quelli della Madonna di Senigallia, dipinta da Piero della Francesca, sento un’emozione prendermi alla bocca dello stomaco. E sorrido nell’anima.

I miei incroci di sguardi con Franca – così si chiamava la mia amica artista – erano come quelli con la Madonna di Senigallia.

Eravamo molto affezionati l’uno all’altra, Franca e io.

Lei mi piaceva molto: Franca era “bionda senza averne l’aria”, l’avrebbe definita Francesco Guccini.

Aveva due occhi azzurro chiaro che ridevano ad ogni suo sguardo.

Io le piacevo parecchio, come capii in seguito. Passavamo ore e ore a parlare, lei di arte (di cui poco sapevo) e io di filosofia.

Poteva nascerne un amore. Invece, tutto prese un’altra direzione.

Il motivo? Consideravo Franca non affidabile.

Il pregiudizio condizionava la mia mente, le mie emozioni e, alla fine, le mie scelte.

Nella mia testa di giovane presuntuoso e supponente mi ripetevo: “Franca, vuoi mettere anche il filosofo Maurizio nella tua collezione di ammiratori?”.

Fu così che, di fronte al suo dono di un disco da donna innamorata, reagii nel modo peggiore. Con il pregiudizio.

Le scrissi un biglietto: “Grazie della tua amicizia fraterna. Per me tanto importante”.

Tempo poche settimane, e lei sparì dalla mia vita.

Io smisi di seguire le lezioni di Filosofia a Padova, per dedicarmi al giornalismo a tempo pieno. Lei chissà se poi si è laureata su Piero della Francesca.

Non c’erano i messanger allora. C’erano però le lettere, i francobolli e la Posta. Ma nulla accadde,

Quella storia d’amore mancata mi ha insegnato che il pregiudizio condiziona la nostra vita. Così accade per ogni giudizio che non tiene conto della realtà dei fatti e delle persone.

Non ci curiamo di loro. Né delle persone. E neppure dei fatti.

Il problema è che il pregiudizio, messo così, ci condiziona come le sbarre possono condizionare una persona dentro una stanza chiusa.

Vediamo scorrere la nostra vita. Con sentenze senza appello. E senza verità.

Maurizio F. Corte

* Se mi vuoi scrivere, mi trovi qui: maurizio@praticodinessuno.it

* Sul pregiudizio nella comunicazione puoi leggere la scheda informativa

TI HO VOLUTO BENE VERAMENTE. Marco Mengoni

COME COMUNICARE IN MODO EFFICACE

📬 Iscriviti subito! E ricevi contributi esclusivi.